Флора и микобиота

Флора и микобиота Кавказского заповедника насчитывает свыше 3600 видов растений и грибов.

Флора

На территории Кавказского заповедника зарегистрировано около 1700 видов сосудистых растений. Среди них преобладают покрытосеменные (цветковые). Из голосеменных растений на территории заповедника произрастает 10 видов, папоротникообразных - 53 вида, 165 видов деревьев и кустарники, в том числе 16 – вечнозеленые.

Лесная флора насчитывает более 900 видов сосудистых растений, при этом почти 640 видов произрастают исключительно в лесном поясе. Флора высокогорья включает более 800 видов сосудистых растений. Из них 680 видов встречаются только в этих местообитаниях.

Насыщенность флоры эндемичными видами является одним из показателей ее оригинальности. Среди сосудистых растений 454 – эндемичные виды (24% - эндемики лесного пояса, 16% – виды и лесного и горно-лугового поясов, 60% – эндемики высокогорно-лугового пояса). Наиболее насыщены эндемичными видами скальные и осыпные местообитания высокогорий. Особой оригинальностью отличаются флоры известняковых массивов, в первую очередь Фишт-Оштенского массива и Лагонакского нагорья, где произрастают уникальные узкорегиональные и локальные эндемики, например, колокольчики Отрана (фото 61) и Воронова, шлемник оштенский, молочай оштенский, подмаренник оштенский, лютик Елены и др.

Реликтовых растений на территории заповедника – 185. Значительное их число отмечено в составе субальпийского и лесного высокотравья.

Адвентивных видов на территории заповедника – 68 (4% всех видов флоры). При этом 49% – это виды, происходящие из Америки, 41% – из Юго-Восточной Азии. На основной территории отмечено 39 иноземных видов растений, в Хостинском отделе – 47 видов (11%).

Флора листостебельных мхов объединяет 379 видов из 144 родов и 47 семейств. Видовое богатство флоры листостебельных мхов составляет 67% от всей моховой флоры Кавказа. Из 56 видов мхов, встречающихся в России только на Кавказе, половина охраняется на территории Кавказского заповедника.

По высотным поясам виды распределены следующим образом: 23% произрастает только в высокогорье, 36% - только лесные мхи, 39% встречаются как в лесном, так и в горно–луговом поясе.

В географическом отношении флору мхов заповедника можно охарактеризовать как бореально-неморальную. Эндемичных видов мхов Кавказа в заповеднике не выявлено. Отмечено 4 вида, имеющих ограниченное восточно-причерноморское распространение, а также 9 эндемичных видов Западной Палеарктики. Наибольшее число видов мхов (178) зафиксировано в целом на скально-каменистых субстратах, высоким видовым разнообразием отличаются также водно-болотные местообитания (112 видов).

Большим богатством и оригинальностью отличаются флоры мхов Лагонакского нагорья (включая Фишт-Оштенский массив) (155 видов) и тисо-самшитовой рощи (98 видов, причем 19 видов встречаются в заповеднике только на этой территории).

Печеночников на территории заповедника выявлено около 120 видов, что составляет примерно 70% видового состава этой группы растений на Кавказе. В тисо-самшитовой роще представлены 34 вида или 29.5% охраняемых в пределах заповедника печеночников, из которых 5 встречаются в заповеднике только на этой территории. Предварительный список видов Лагонакского нагорья (включая Фишт-Оштенский массив) насчитывает около 60 видов или половину флоры печеночников заповедника. Эндемы Кавказа представлены одним таксоном Lophozia wenzelii var. massularioides.

Грибы-макромицеты (т.е. имеющие различимые невооруженным глазом плодовые тела) – многочисленная и разнообразная группа организмов, являющаяся важнейшим компонентом гетеротрофного блока наземных экосистем. На территории Кавказского заповедника зарегистрировано около 830 видов грибов-макромицетов, что составляет примерно седьмую часть предполагаемого биоразнообразия России. Подавляющее число (примерно 750 видов) относится к отделу базидиальных грибов. Наибольшее число грибов-макромицетов (около 90%) отмечено в лесном поясе. Микобиота субальпийских и альпийских лугов представлена 60 видами (11%).

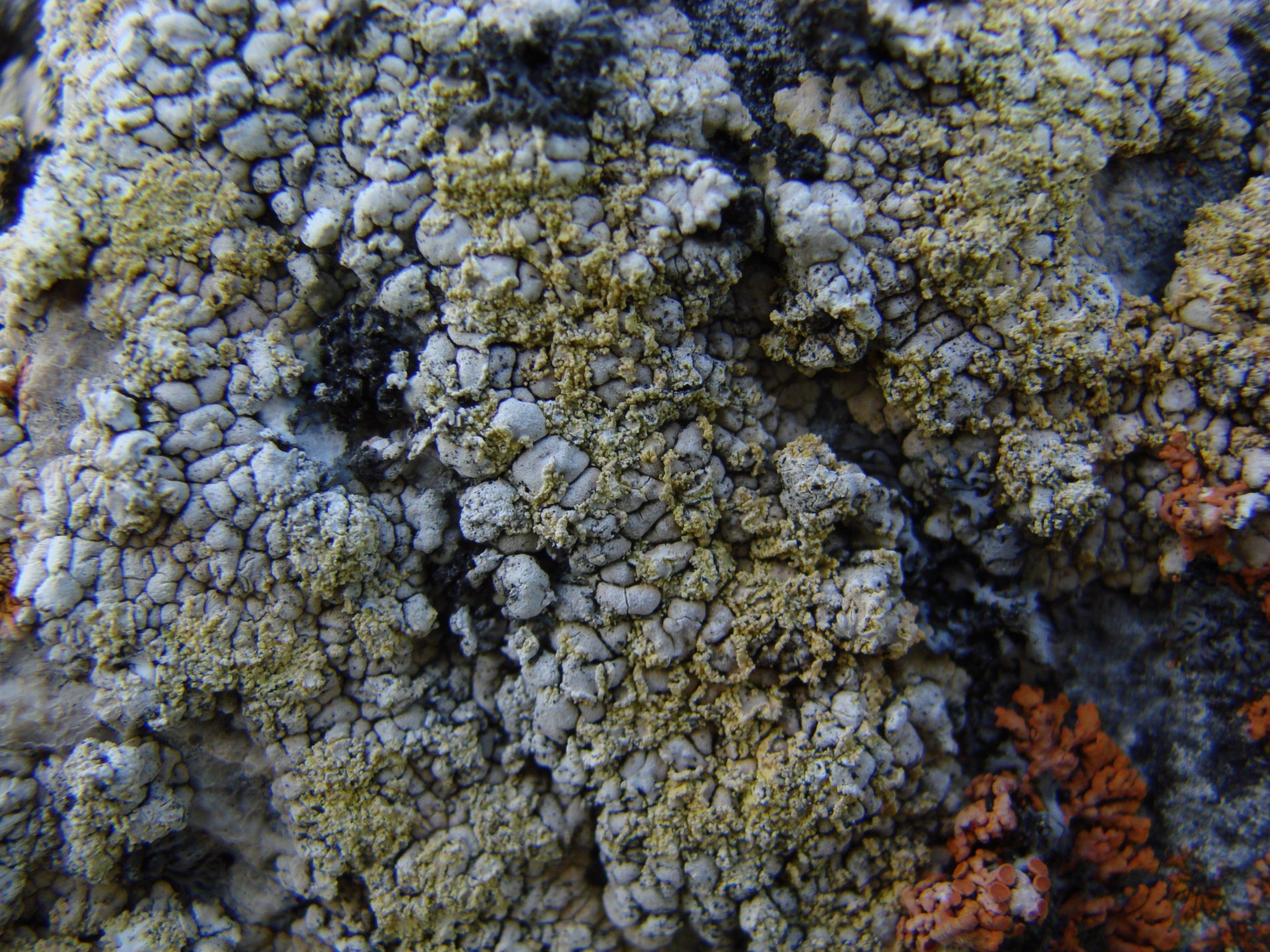

Флора лишайников насчитывает 575 видов, что составляет около 52% от известного видового разнообразия лихенофлоры российского Кавказа и примерно шестую часть выявленного разнообразия лихенофлоры России. Почти 100 видов, или около 9% состава лихенофлоры российского Кавказа известны только с территории КГПБЗ. Основное разнообразие лихенофлоры связано с лесами. Около половины всего состава лишайников произрастает на субстратах, связанных с древесными растениями. Важное значение имеют также каменистые субстраты, широко представленные в высокогорье. Одним из интересных мест с точки зрения лишайников является Лагонакское нагорье с обнажениями известняков. Здесь выявлены редкие уникальные виды.

Несмотря на длительную историю ботанических исследований на территории Кавказского заповедника, инвентаризация многих систематических групп растений и грибов еще продолжается.

По последним данным на территории Кавказского заповедника охраняется 282 вида растений и грибов, занесенных в Красные книги регионального и федерального уровня. Из них сосудистых растений – 178; мохообразных 35 (11 печеночников, 24 мхов); лишайников 39; грибов 30.

В Красную книгу Российской Федерации (2008) включено 83 вида: 62 вида сосудистых растений; 2 вида мхов; 11 видов лишайников; 8 видов грибов.

Из древесных и кустарниковых растений это тис ягодный, самшит колхидский, хмелеграб обыкновенный, клекачка колхидская и др.;

из травянистых — колокольчик Отрана, шаровница волосоцветковая, подснежник Воронова, рябчик кавказский, рябчик желтый, офрис пчелоносная; ятрышник пурпурный, и многие другие.

В лесном поясе заповедника встречаются редкие, занесенные в Красную книгу РФ виды мхов – буксбаумия зеленая и левкодон плетеносный. К редким охраняемым на федеральном уровне видам заповедника относятся также 8 видов грибов (трюфель летний, ежовик альпийский, сeтконоска сдвоенная, решеточник красный и др.) и 7 видов лишайников (лобария легочная, летария лисья , уснея цветущая и др.).

17 видов вошли в Красный список МСОП (IUCN 2017-3) (папоротник адиантум Венерин волос, тис ягодный, можжевельник казацкий, хмелеграб, самшит колхидский, сабельник болотный, вахта трехлистная, колокольчик Отрана, осока топяная и др.).

Растительность

Сложная геологическая история, сильно расчлененный горный рельеф и высотная зональность климата обусловили высокое разнообразие растительности заповедника. Она сформирована растительными сообществами почти всех высотных поясов, характерных для Западного Кавказа: субнивального (более 3000 м. над ур.м.), альпийского (2200-2900 м. над ур.м.), субальпийского (1800-2400 м. над ур.м.) и лесного (500-2300 м. над ур.м.).

Растительный покров заповедника характеризуется преобладанием лесного и лугового типов, с ярко выраженными чертами мезофильности. Леса покрывают 62% территории.

Лесной пояс южного (причерноморского) склона представлен полосами широколиственных, смешанных и пихтовых лесов с широким участием т.н. «колхидского подлеска». К нему относятся вечнозеленые стелющиеся кустарники: рододендрон понтийский, падуб колхидский, лавровишня лекарственная. Эта группа дополняется листопадными кустарниками: чубушником кавказским, черникой кавказской, рододендроном желтым и др.

В состав колхидского флористического комплекса входят также многие полукустарники и травянистые растения леса: иглица колхидская, трахистемон восточный, толстостенка крупнолистная, зимовник кавказский, дербянка колосистая и др. Хорошего развития и наиболее широкого вертикального распространения реликтовые виды достигают в бассейнах рек Шахе и Сочи. Понижение в западной части Главного хребта, называемое ботаниками «колхидскими воротами», способствует созданию благоприятных условий для произрастания этих видов на северном макросклоне, где наиболее широко они представлены в бассейне р. Белой. С продвижением на восток колхидские элементы снижают свою встречаемость вплоть до практического исчезновения в восточных районах заповедника.

В Хостинской тисо-самшитовой роще наибольшая площадь занята широколиственными лесами, под пологом которых пышно развит подлесок из вечнозеленых колхидских кустарников и до недавнего времени – ярус самшита (на известняках). Леса с господством (или участием) тиса ягодного – доледникового реликтового вида – занимают в роще около 16%. В лесах обилие лиан (плющи, сассапариль, ломонос виноградолистный, обвойник греческий, виноград лесной, тамус обыкновенный и др.). На стволах деревьев обычны эпифиты, в частности — мох неккера. Травяной покров в связи с затенением почвы часто не развит. Тис в заповеднике кроме Хостинской рощи встречается изредка в темнохвойных лесах отдельными экземплярами и небольшими группами. Самшит еще недавно произрастал также в бассейне Шахе.

Лесной пояс северного макросклона представлен мезофитными широколиственными (буковыми, дубово-грабовыми) и темнохвойными (преимущественно пихтовыми) лесами.

До 700 м произрастают широколиственные леса. Дубняки занимают небольшую площадь (2%) преимущественно по периферии заповедника. Они приурочены к осветленным южным склонам. Эти леса состоят в основном из 3 видов дуба: черешчатого, скального и Гартвиса. Очень обычна примесь граба, груши кавказской, яблони восточной, рябины глоговины, алычи, кленов полевого и остролистного, липы бегониелистной (кавказской), ясеня обыкновенного. Из кустарников наиболее распространены рододендрон желтый, лещина обыкновенная, шиповники, бузина черная, боярышники и др.

До 700 м произрастают широколиственные леса. Дубняки занимают небольшую площадь (2%) преимущественно по периферии заповедника. Они приурочены к осветленным южным склонам. Эти леса состоят в основном из 3 видов дуба: черешчатого, скального и Гартвиса. Очень обычна примесь граба, груши кавказской, яблони восточной, рябины глоговины, алычи, кленов полевого и остролистного, липы бегониелистной (кавказской), ясеня обыкновенного. Из кустарников наиболее распространены рододендрон желтый, лещина обыкновенная, шиповники, бузина черная, боярышники и др.

С 500 м распространены леса с господством бука восточного. Сквозь широкие кроны едва просматривается небо, поэтому буковые леса нередко лишены живого напочвенного покрова. Здесь можно видеть группы вечнозеленого рододендрона понтийского. В еще безлистном лесу цветут весенние эфемероиды: зубянки клубненосная и пятилистная, хохлатка кавказская, лапчатка мелкоцветковая. Травяной покров букняков не богат по составу и представлен преимущественно теневыносливыми видами (подмаренник душистый, ежевика кавказская, двулепестник альпийский, папоротник щитовник мужской и др.). В буковых лесах встречаются массивы со значительной примесью широколиственных пород.

В пределах 600 – 1900 м среди лесов преобладают пихтарники и буко-пихтарники), составляющие 44% всей лесной площади заповедника. Отдельные пихты-гиганты достигают более 60 м высоты при диаметре около 2 м. Под пологом леса можно встретить типичные северные растения: кислицу обыкновенную, гудиеру ползучую, грушанку зеленоватую, герань Роберта, папоротник кочедыжник женский рядом с потомками древнеколхидских форм (лютиком крупноцветковым, толстостенкой крупнолистной, вороньим глазом неполным, падубом колхидским и др.). Вечнозеленый плющ одевает стволы некоторых деревьев сплошным покровом. Местами цепкие заросли ежевики затянули поверхность почвы, скрывая лежащие на земле стволы лесных великанов, отживших свой век.

В бассейнах Малой и Большой Лабы среди пихтарников встречаются елово-пихтовые и чистые еловые леса. В заповеднике проходит западная граница ареала ели восточной. При достаточном увлажнении развиваются мощные ели до 50 м высотой и 100—110 см диаметром. В составе живого напочвенного покрова обращает на себя внимание обилие мхов.

По галечниковым отмелям в руслах рек и террасам узкой полосой тянутся ольшаники с ольхой клейкой. На галечных наносах в руслах растут мать-и-мачеха, кипреи, мирикария прицветниковая, вейник ложнотростниковый, кисличник высокий, всходы ольхи и ивы.

С высоты 1500—1700 м буково-пихтовые леса постепенно изменяются: пихты становятся менее мощными, бук — корявым, с низкой кроной, все больше появляется полян и прогалин, занятых зарослями лесного крупнотравья, все чаще встречаются отдельные деревья рябины и клена Траутфеттера. Пышный травяной покров высотой 1 —1,5 м с преобладанием сочного широколистного разнотравья и нежно-зеленых папоротников окружает деревья. Здесь можно видеть золотистые крестовники, белокопытник с листьями до 50 см в диаметре, ароматную вечерницу — ночную фиалку, фиолетовый колокольчик широколистный и др. По ложбинам, лесным полянам и опушкам у верхней границы леса на высотах от 1600 до 2000 м в условиях повышенного увлажнения и мощных почв встречаются заросли гигантских трав, получивших название «субальпийское высокотравье». В его составе преобладают зонтичные и сложноцветные, реже злаки (виды борщевиков, колокольчик молочноцветковый, крестовники, телекия красивая, рожь Куприянова и др.). Стебли у борщевиков бывают 3,5—5 м высоты, диаметры ствола 8—10 см, соцветия-зонтик 50—60 см, а листья длиной 120—150 см.

На высоте 1800—1900 м пихтарники уступают место своеобразным растительным сообществам полосы верхнего предела леса. Здесь произрастают береза Литвинова, рябина обыкновенная, бук, клен Траутфеттера, ива козья, т. е. виды деревьев, способные противостоять климатическим условиям высокогорья и конкуренции травянистой растительности. Под давлением мощного снегового покрова низкорослые береза и бук нередко приобретают искривленную форму, образуя т.н. «криволесье». По южным склонам верхнюю границу леса нередко образуют сосняки из сосны сосновского.

Высоты 2000—2300 м — верхняя граница распространения леса. Суровый климат наряду с ветрами и огромными массами долго лежащего снега останавливают на этом пределе древесные растения. Выше простираются безлесные пространства высокогорий, занятые лугами, зарослями кустарников и кустарничков, каменистыми осыпями и скальными обнажениями. В высокогорье обширные площади занимают заросли рододендрона кавказского. Они выходят из-под полога криволесий за их пределы и образуют огромные массивы на субальпийских и альпийских высотах. Этот реликтовый кустарник чувствителен к резким колебаниям температуры и иссушающему воздействию зимних ветров, поэтому его местообитания чаще приурочены к участкам с мощным снеговым покровом. По щебнистым и скалистым склонам встречается можжевельник простертый.

Широкие, более или менее ровные склоны в пределах 1800—2400 м заняты настоящими субальпийскими лугами. По всей высокогорной части заповедника распространены мезофильные луга с преобладанием вейника тростниковидного, мятлика длиннолистного, овсяницы пестрой, костра пестрого и др. Многочисленна группа разнотравья. В течение вегетационного периода одни цветущие растения сменяются другими, отчего склоны приобретают различные цветовые оттенки.

В альпийском поясе малоснежные склоны и гребни хребтов заняты низкотравными лугами и лишайниковыми пустошами с преобладанием или участием осок Юэта и печальной, овсяницы приземистой, кобрезий.

По северным склонам широко распространены луга герани голостебельной. Летом, в период ее цветения, они заметны издалека, выделяясь ярко-голубыми пятнами среди темно-зеленых массивов рододендрона. Осенью при покраснении листьев герани луга приобретают красноватый оттенок. Кроме герани на этих лугах растут астра кавказская, вероника горечавковидная, копеечник кавказский, незабудка альпийская, тимофеевка альпийская и др. В местах, где долго лежит снег, герань образует почти чистые сообщества.

Западины и понижения с длительным залеганием снега заняты альпийскими коврами. Они отличаются крайне низким (1,5—2 см) травостоем, сплошной дерниной приземистых альпийских многолетников, значительным участием луковичных и клубневых растений. В их составе преобладают одуванчик Стевена, кольподиум понтийский, тмин кавказский, сиббальдия полуголая, встречается лютик Елены, горечавки, колокольчики трехзубчатые и др.

Большую роль в растительном покрове альпийского пояса играют мхи и лишайники. Сплошной мохово-лишайниковый покров с обильным участием ивы казбекской, не превышающей 10—15 см высоты, нередко напоминает высокогорную тундру. Это впечатление усиливается присутствием здесь таких северных растений, как лишайники из рода цетрария и кладония (так называемый олений мох).

Скальные, осыпные и щебнистые участки в высокогорье заняты разреженными группировками специфичных растений, приспособившихся к существованию к крайне неблагоприятных местообитаниях.

В области древнеледниковых форм рельефа распространены озера и болота. Болотные комплексы расположены преимущественно в верхнелесном и субальпийском поясах от 1800 до 2500 м над ур. м. и представлены осоково–моховыми болотами озерного происхождения, ключевыми и ручьевыми болотами. Довольно обычны сфагновые болота, очень редкие в восточной части Большого Кавказа и на Малом Кавказе. На наиболее крупных и древних из них – Луганском болоте, Дзитакском и Азмычском – мощность торфяной залежи может достигать более 3 м; имеют место элементы грядово-мочажинного комплекса. Эти болота представляют собой пример редких для Кавказа реликтовых (угасающих) озерно-болотных образований, существующих в течение нескольких тысяч лет. Здесь встречаются характерные для болот растения, такие как реликт плейстоценового оледенения сабельник болотный, жирянка обыкновенная, пушица.

Животный мир заповедника

Животный мир Кавказского заповедника крайне разнообразен. Великолепные луга высокогорья и девственные леса обеспечивают почти неограниченные возможности для существования и размножения самых разнообразных животных.

Фауна млекопитающих.

Фауна млекопитающих заповедника насчитывает свыше 70 видов. Насекомоядные представлены тремя семействами: ежовые, кротовые и землеройковые. Белогрудый еж (Erinaceus concolor Martin, 1938)— синантропный вид, обитает в окрестностях поселков и некоторых кордонов заповедника.

На территории Кавказского заповедника известны находки 23 видов рукокрылых, из которых 5 занесены в Красную книгу РФ, и 14 – в Красную книгу Краснодарского края. Наибольшее число находок приходится на малого (Rhinolophus hipposideros) и большого (R. ferrumequinum) подковоносов, усатую ночницу Myotis mystacinus, ночницу Брандта M. Brandtii, нетопыря-карлика Pipistrellus pipistrellus, позднего кожана Eptesicus serotinus, малую вечерницу Nyctalus leisleri, европейскую широкоушку Barbastella barbastellus, бурого ушана Plecotus auritus.

Заяц-русак (Lepus europaeus Pallas, 1778) — единственный представитель зайцеобразных — обитает в горно-лесном и горно-луговом поясах. Немногочисленный вид, наиболее часто встречается среди фруктарников, перемежающихся с лесными полянами.

В заповеднике зарегистрированы 22 вида грызунов. Обитатели древесных крон — обыкновенная белка (Sciurus vulgaris altaica Serebrennikov, 1928), полчок кавказский (Glis glis orientalis Nehring. 1902) и лесная соня (Dryomys nitedula tanaiticus Ognev et Turov, 1935), многочисленны в лесном поясе. Многочисленны мышевидные грызуны они как часть пищевой сети, очень важная группа животных, поскольку грызуны потребляют огромное количество семян различных растений и сами являются пищей для целого ряда видов-мюзифагов. Грызуны заповедника включают представителей семейств мышовковые, хомячьи и мышиные. Семейство мышовковые представлено тремя видами мышовок — лесной (Sicista betulina Pallas, 1779), Штранда (Sicista strandi Formosov, 1931) и кавказской (Sicista caucasica Vinogradov, 1925).

Низкогорные и среднегорные леса заповедника населяют кустарниковая (Microtus majori Thomas, 1906) и малоазийская полевки (Chionomys roberti Thomas 1906). В высокогорьях на субальпийских и альпийских лугах фоновым видом является дагестанская полевка (Microtus daghestanicus Schidlovsky, 1919), среди каменистых россыпей в субальпийском поясе обитает гудаурская (Chionomys gudnejunkovi Formosov, 1931) и снеговая (Chionomys nivalis (Martins, 1842)) полевки. Мозаичный ареал среди полян субальпийского высокотравья занимает подземный грызун – прометеева полевка (Prometheomys schaposchnikovi Satunin, 1901).

Из мышиных доминирующими видами, заселившими различные высотные пояса являются виды рода Sylvaemus — малая мышь (Sylvaemus uralensis Pallas, 1811), кавказская мышь (Sylvaemus ponticus Sviridenko, 1936), а также ряд недавно выделенных на основании электрофоретических исследований видов-двойников (Россолимо, Павлинов, 1997). На полянах в среднегорных лесах обитает мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771). К синантропным видам грызунов, обитающим в окрестностях кордонов заповедника относятся домовая мышь (Mus musculus L., 1758) и серая крыса (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769). Еще один синантроп, черная крыса (Rattus rattus alexandrinus Desmarest, 1819), встречается лишь в Хостинском кластере заповедника.

Наиболее многочисленная группа хищников Кавказского заповедника — куньи. Семейство объединяет 8 видов очень разнообразных животных. Куница каменная (Martes (Martes) foina (Erxleben, 1777) и куница лесная (Martes (Martes) martes L., 1758), наиболее известные, многочисленные представители семейства, обитающие во всех типах леса. Лесная куница предпочитает темнохвойные захламленные леса средней и верхней части пояса. Каменная куница в меньшей степени приспособлена к передвижению по высокому снегу, поэтому места ее обитания более связаны с низкогорными широколиственными лесами. Обычная ласка (Mustela nivalis L., 1766) и редкий горностай кавказский (Mustela erminea teberdina Kornejev, 1941) — самые мелкие представители семейства куньих. Околоводный образ жизни ведут выдра речная (Lutra lutra meridionalis Ognev, 1931) и норка европейская (Mustela lutreola turovi Kuznetsov, 1939).

Барсук кавказский (Meles meles caucasicus Ognev, 1926) обитает в поясе широколиственных лесов, большую часть своей жизни проводит под землей. Акклиматизирован на Кавказе (в 1950 г.) и проник в экосистемы заповедника американский вид — енот-полоскун (Procyon lotor L., 1758).

Семейство псовых представлено в заповеднике четырьмя видами: енотовидной собакой (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834), шакалом (Canis aureus L., 1758), лисицей (Vulpes vulpes caucasica Dinnik, 1914 и волком (Canis lupus cubanensis Ognev, 1922).

Из семейства кошачьих в Кавказском заповеднике обитают кавказский лесной кот (Felis silvestris caucasica Satunin, 1914) и рысь кавказская (Lynx lynx dinniki Satunin, 1915).

Еще один представитель семейства кошачьих — переднеазиатский леопард (Pantera pardus ciscaucasicus Satunin, 1914), исчез с территории Западного Кавказа около 80 лет назад, но благодаря программе по реакклиматизации леопарда на Северо-Западном Кавказе, был искусственно завезен и выпущен в Кавказском заповеднике в 2016 – 2018 годах числом четыре особи.

В Кавказском заповеднике обитает часть единой кавказской полиморфной популяции бурого медведя (Ursus (Ursus) arctos L., 1758), включающая разные экологические типы, отличающиеся большой и сложной изменчивостью общих размеров, окраски, краниальных характеристик (Честин, 1991; Кудактин, 1997).

Отряд парнокопытных в Кавказском заповеднике представлен тремя семействами: свиные (кабан), оленьи (европейская косуля и кавказский благородный олень и полорогие (кавказская серна, западнокавказский тур и горный зубр.

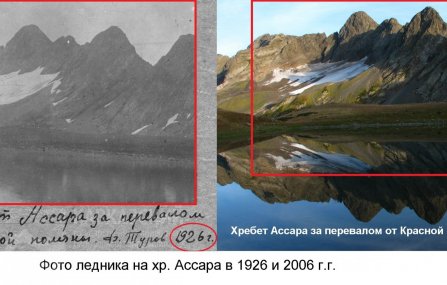

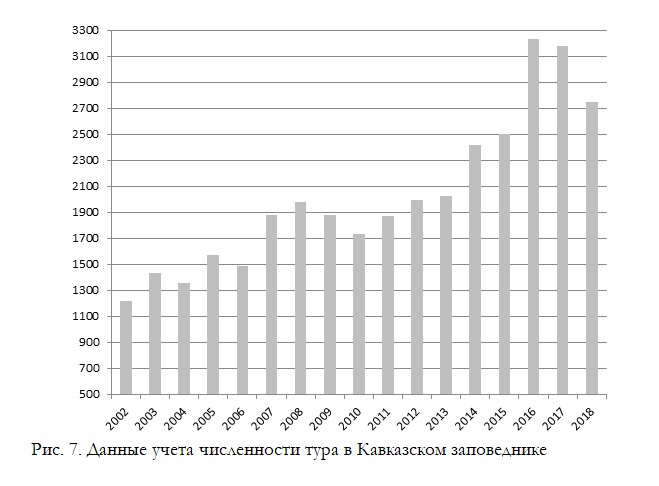

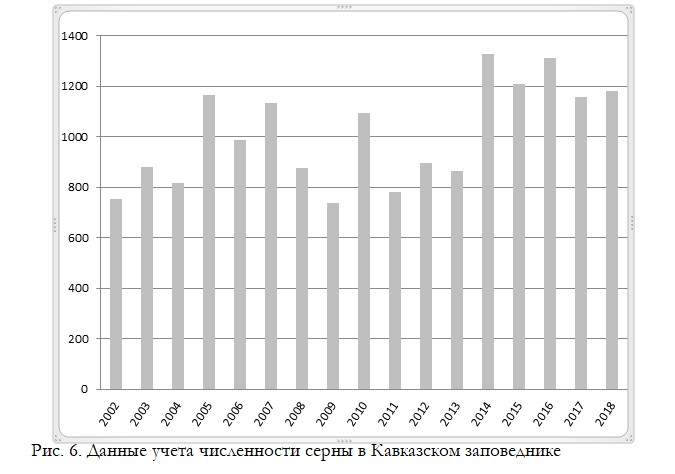

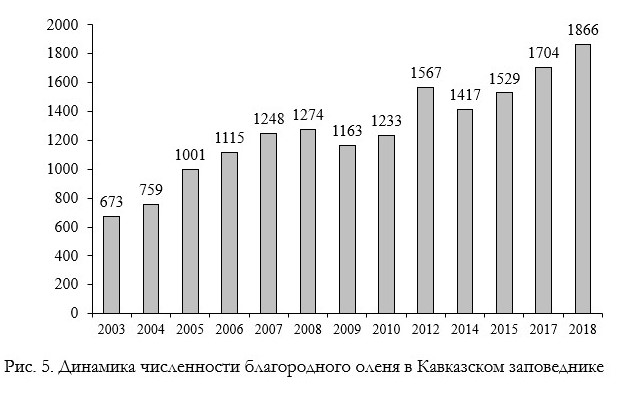

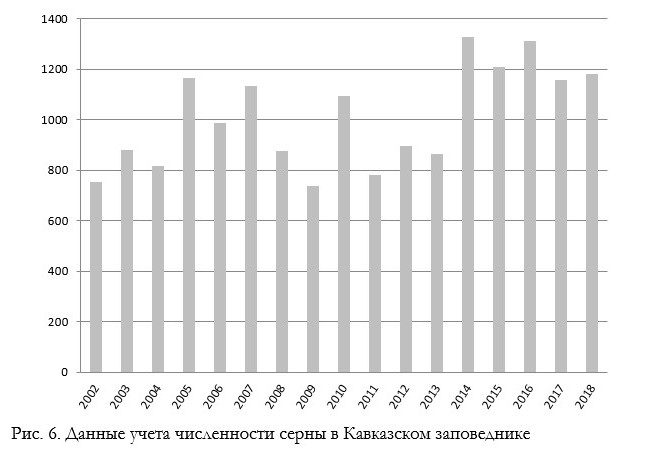

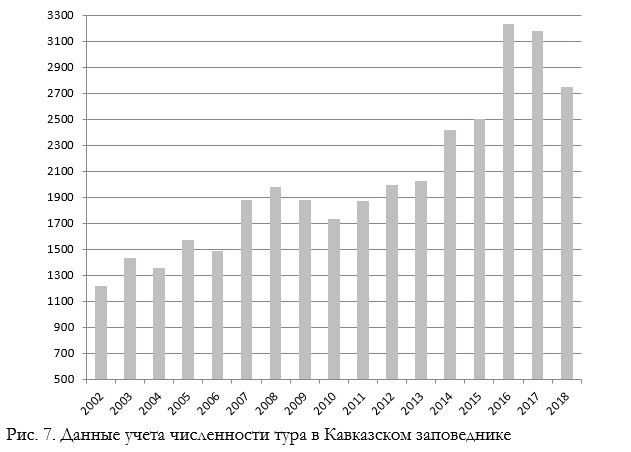

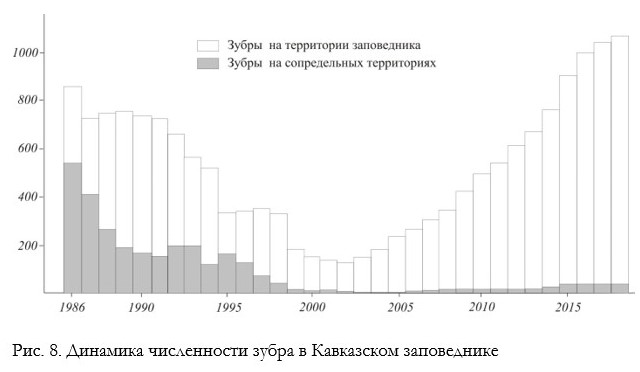

В 90-х годах, вследствие социально-экономического кризиса в стране и вызванного им массового браконьерства, численность копытных на Западном Кавказе значительно сократилась, иногда – до критического уровня. Графики динамики численности оленя, тура, серны и зубра показывают, как шли процессы восстановления численности популяций этих видов копытных в Кавказском заповеднике.

Орнитофауна

Орнитофауна заповедника насчитывает 213 видов птиц, что составляет более половины всей авифауны Краснодарского края. Одной из своеобразных черт орнитофауны заповедника является достаточно высокий уровень её эндемизма. Причём практически все эндемичные формы птиц образуют в заповеднике вполне жизнеспособные группировки, численность которых находится на оптимальном уровне. В Кавказском заповеднике широко представлен комплекс птиц биома евразийского высокогорья (кавказский тетерев, кавказский улар, альпийская галка, альпийская завирушка, стенолаз, большая чечевица). Это отражает целостность и сохранность высокогорных местообитаний птиц. Поэтому Кавказский заповедник имеет статус ключевой орнитологической территории (КОТР) международного значения.

В заповеднике гнездятся кавказский тетерев, черный гриф, белоголовый сип, сокол-сапсан, бородач-ягнятник, беркут. Известны несколько гнезд бородача, 4 гнездовых участка беркута. На зимовку в заповедник прилетают орлан-белохвост и серый сорокопут. Во время пролета встречаются малый подорлик, степная пустельга, скопа, степной лунь. Из интересных видов птиц, не внесенных в Красную книгу России, в высокогорных районах заповедника гнездится кавказский улар, большая чечевица, краснокрылый стенолаз, а в хостинском кластере заповедника — красноголовый королек и короткопалая пищуха.

Герпетофауна

Герпетофауна заповедника представлена 9 видами амфибий и 22 – рептилий. Большинство видов отмечено в Хостинском отделе Кавказского заповедника, либо по периферии южного макросклона Главного Кавказского хребта в пределах заповедника.

Из земноводных для всей территории Кавказского заповедника характерна малоазиатская лягушка (Rana macrocnemis Boulenger, 1885. На подавляющей части территории (за исключением высокогорий) также обычны колхидская жаба (Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814)) и кавказская крестовка (Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896). Наиболее редкими видами заповедника являются зеленая жаба (Bufo viridis Laurenti, 1768) и тритон Карелина (Triturus karelinii (Strauch, 1870). Встречаются тритон малоазиатский и тритон обыкновенный.

Из пресмыкающихся самыми многочисленными и широко распространенными являются ящерицы — Браунера (Darevskia brauneri (Mehely, 1909) и артвинская (Darevskia derjugini (Nikolsky, 1898)). Также обычны, но не столь обильны веретеница ломкая (Anguis fragilis Linnaeus, 1758), обыкновенная медянка (Coronella austriaca Laurenti, 1768), в высокогорье – гадюка Динника (Pelias dinniki (Nikolsky, 1913).

В Красном списке МСОП значится 11 видов амфибий и рептилий: Ommatotriton ophryticus (Berthold, 1846), Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814), Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896, Testudo graeca nikolskii Ckhikvadze & Tuniyev, 1896, Darevskia alpina (Darevsky, 1967), Darevskia derjugini (Nikolsky, 1898), Natrix megalocephala Orlov & Tuniyev, 1986, Pelias dinniki (Nikolsky, 1913), Pelias kaznakovi (Nikolsky, 1909), Pelias lotievi (Nilson, Tuniyev, Hoggren, Orlov & Andren, 1995), Pelias magnifica (Tuniyev, Ostrovskikh, 2001). В Красных книгах различного ранга значится: Российской Федерации - 9, Краснодарского края - 21, Республики Адыгея - 11, Карачаево-Черкесской Республики – 4 вида.

Ихтиофауна

В водоемах заповедника зарегистрированы 1 вид бесчелюстных: минога украинская (Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) и 12 видов рыб.

Наибольшее распространение имеет ручьевая форель (Salmo trutta labrax m. fario L., 1758). В долине р. Шахе сохранилась нерестовая популяция повсеместно редкой черноморской кумжи (Salmo trutta labrax Pallas, 1814),

здесь же, ниже кордона Бабук-Аул, отмечено обитание южной быстрянки (Alburnoides bipunctatus facsiatus (Nordmann, 1840)), колхидского гольяна (Phoxinus phoxinus colchicus Berg, 1910) и бычка Родиона (Neogobius rhodioni Vasiljeva & Vasiljev, 1994).

Перечисленные виды встречаются и в р. Хоста, где также обитают колхидский подуст (Chondrostoma colchicum Derjugin, 1899),

кавказский голавль (Leuciscus cephalus orientalis Nordmann, 1840), колхидский усач (Barbus tauricus escherichii Steindachner, 1897),

малый рыбец (Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840)) и батумская шемая (Chalcalburnus chalcoides derjugini (Berg, 1923)). В ручье Беланка (бассейн р. Киша) отмечено обитание кубанского гольяна (Phoxinus phoxinus cubanicus). В искусственных водоемах кордона Бабук-Аул, Черноречье, Закан были интродуцированы серебряный карась Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)), северокавказский длинноусый пескарь (Romanogobio ciscaucasicus (Berg, 1932)). В Красном списке МСОП значится 1 вид рыб, Красных книгах Российской Федерации - 3, Республики Адыгея - 2, Краснодарского края - 4 вида.

Фауна беспозвоночных

Беспозвоночные животные заповедника изучены крайне слабо, и инвентаризация большинства групп далека от завершения.

Сведения о плоских червях ограничиваются материалами по планариям бассейна р. Белая, представленных здесь тремя семействами: Dugesiidae Ball, 1974 и Dendrocoelidae Hallez, 1894 (пресноводные планарии) и Rhynchodemidae Graff, 1896 (наземные планарии). Из кольчатых червей известно обитание малощетинковых червей: Dendrobaena rubidus Mull., D. subrubicunda L., Nicodrilus roseus Fr., Lumdricus terrestris L., Octolasium lacteum L. и пиявок - Glossiphonia heteroclite Koch. В Красную книгу РФ внесены такие виды, как Aporrectodea handlirschi (Rosa, 1897), Eisenia transcaucasica (Perel, 1967).

Моллюски – одна из наиболее многочисленных групп в фауне Кавказского заповедника, насчитывает 147 наземных и пресноводных видов и подвидов. Пресноводная малакофауна на территории Кавказского заповедника изучена также слабо. По известным находкам можно заключить, что в ее состав входят легочные гастроподы (подкласс Pulmonata) из семейств Physidae, Planorbidae и Lymnaeidae. Они приурочены к слабопроточным, заболоченным водоемам и/или обитают на камнях в прибрежных мелководьях крупных рек, а также в зонах заплеска по берегам небольших, но постоянных речек и ручьев. Несколько видов переднежаберных брюхоногих (подкласс Prosobranchia, семейство Rissoidae) и двуствочатых (надсемейство Pisidioidea) моллюсков, вероятно, обитают в высокогорных озерах и пещерных водоемах.

Наземную малакофауну Кавказского заповедника составляют легочные (135 видов и подвидов) и переднежаберные (3 вида) гастроподы из 75 родов и 29 семейств. Это около половины от общекавказской наземной малакофауны и примерно пятая часть всех наземных моллюсков, известных для России и сопредельных территорий. Большинство наземных гастропод Кавказского заповедника (84 вида и подвида), являются эндемиками и субэндемиками Кавказа. Из них 11 видов, кроме Кавказа, распространены в прилегающих районах Турции и Ирана (субэндемики), а 54 – эндемичны для Западного Кавказа. Среди последних 8 видов: Euxinolauria mica Schileyko, 1998, Merdigera invisa Kijashko, 2006, Acrotoma tunievi Suvorov, 2002, Micropontica annae Kijashko, 2004, Boreolestes likharevi Schileyko et Kijashko, 1999, B. silvestris Kijashko in Schileyko et Kijashko, 1999, Oxychilus suaneticus likharevi (Riedel, 1966), Circassina christophory (Rosen, 1911) – известны только с территории Кавказского заповедника. Остальная часть наземной малакофауны представлена широко распространенными в палеарктике (22), средиземноморскими (11) и общими с лесными и горными массивами Европы (21) видами и подвидами.

Местообитаниями наземных моллюсков являются увлажненный листовой опад, поверхность почвы, дерн, талломы лишайников, отмершие стволы и ветви деревьев, щели скал и осыпей. В качестве трофических объектов выступают гифы и плодовые тела грибов, талломы лишайников, гумус (для молоди), листья живых растений, энхитреиды, другие моллюски и, возможно, наземные планарии (для хищных видов). Наибольшее видовое разнообразие наземных моллюсков наблюдается на высокогорных известняковых массивах (Лагонакское нагорье, массивы Трю, Ятыргварта, гора Джемарук и пр.), а также на выходах известняка в лесном поясе (хостинская тисо-самшитовая роща и пр.).

Паукообразные представлены эндемичным скорпионом Euscorpius mingrelicus (Kessler, 1874), распространенным на южном макросклоне заповедника до 800 м н.у.м. (Fet, 1993). Более десятка видов отмечено среди различных групп клещей. В фауне пауков отмечены такие виды, как Atypus muralis Bertk., Eresus niger Petagna., Titanoeca schineri L., T. veteranica Herm., Sitticus zimmermanni Sim., Evarcha flammata CL, Phlegra fasciata Hahn., Gnaphosa lucifuga Walck., Berlandina cinerea Menge, Xysticus kochi Thor., Zelotes subterraneus C.L.Koch., Theridium impressum L.Koch., Agelena labyrinthica CL, Alopecosa cronebergi Thor., Oedothorax apicatus Blackw, Linyphia pusilla Sund.

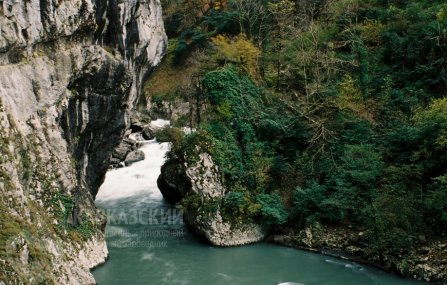

Ракообразные представлены бокоплавами – обитателями карстовых ручьев и пещер в Хостинском отделе заповедника. Особого внимания заслуживает пресноводный краб (Potamon tauricus Czerniawsky, 1884), занесенный в Красную книгу Краснодарского края и Республики Адыгея, обитающий в бассейнах рек Хоста, Шахе и Чвежипсе.

Насекомые Кавказского заповедника представлены более чем 20 отрядами. Наиболее крупный по числу видов среди отрядов насекомых — жесткокрылые. Около 5 тысяч видов представителей этого отряда более чем из 70 семейств обитают во всех биотопах всех высотных поясов.

Доминирующими по числу видов семействами являются жужелицы (Carabidae), стафилины (Staphilinidae), пластинчатоусые (Scarabaeidae), дровосеки (Cerambicidae), листоеды Chrisomelidae), долгоносики (Curculionidae) и некоторые другие. На территории Хостинского отдела Кавказского заповедника обитает крупнейший в Европе жук-усач – дровосек зубчатогрудый (Rhaesus serricollis). Личинки этого дровосека развиваются в крупных отмирающих буках, прогрызая ходы в древесине до четырех сантиметров в диаметре. Встречается жук-олень.

Один из редких видов дровосеков, усач большой дубовый (Cerambyx cerdo), с которым в первой половине прошлого века велась борьба как с лесным вредителем, занесен в Красный Список МСОП. Около 15% жуков, обитающих на территории заповедника, являются эндемиками Кавказа. Также среди этого отряда много третичных реликтов.

Богат и разнообразен видовой состав чешуекрылых (Lepidoptera). На территории заповедника охраняется 31 вид бабочек, занесенных в Красные книги регионов и России, три из них – обыкновенный аполлон (Parnassius apolo), кавказская зеринтия (Allancastria caucasica) и голубянка алькон (Maculinea alcon) – находятся под охраной Красного Списка МСОП.

Среди фоновых представителей фауны чешуекрылых заповедника можно отметить такие виды как траурница (Nimphalis antiopa),

адмирал (Vanessa atlanta), боярышница (Pontia daplidice) и некоторые другие.

Аполлон Нордмана (Parnassius nordmanni) является эндемиком Кавказа. Этот вид является характерным представителем фауны альпийских лугов, развиваясь исключительно на представителях рода Corydalis. В лесном поясе встречается другой редкий эндемичный вид – зеринтия кавказская. Гусеницы этой бабочки развиваются на кирказонах (Aristolochia). Многочисленны представители совок (Noctuidae), голубянок (Licaenidae), нимфалид (Nimphalidae), бражников (Sphingidae) и др.

Многочисленны представители отряда прямокрылые (Orthoptera), среди которых можно отметить высокогорных эндемичных бескрылых кобылок: Уварова (Podisma uvarovi) и Сатунина (P. satunini).

Перепончатокрылые (Himenoptera) Кавказского заповедника изучены крайне недостаточно и представлены около 50 семействами среди которых можно отметить муравьев (Formicidae), пчелиных (Apoidea), складчатокрылых ос (Vespoidea), ихневмонид (Ichneumonidae) и др. На территории заповедника обитает одни из самых крупных представителей перепончатокрылых России – сколия-гигант (Scolia maculata) и рогохвост кавказский (Sirex aurgonatorum).

Остальные отряды насекомых заповедника (Diptera, Heteroptera, Mecoptera, Neuroptera, Ephemerodae и др.) изучены слабо как в систематическом отношении, так и в отношении биологии отдельных видов.

Растительный и животный мир

Флора и Растительность

Флора и Микобиота

Флора и микобиота Кавказского заповедника насчитывает свыше 3600 видов растений и грибов.

На территории Кавказского заповедника зарегистрировано около 1700 видов сосудистых растений. Среди них преобладают покрытосеменные (цветковые). Из голосеменных растений на территории заповедника произрастает 10 видов, папоротникообразных - 53 вида, 165 видов деревьев и кустарники, в том числе 16 – вечнозеленые.

Лесная флора насчитывает более 900 видов сосудистых растений, при этом почти 640 видов произрастают исключительно в лесном поясе. Флора высокогорья включает более 800 видов сосудистых растений. Из них 680 видов встречаются только в этих местообитаниях.

Насыщенность флоры эндемичными видами является одним из показателей ее оригинальности. Среди сосудистых растений 454 – эндемичные виды (24% - эндемики лесного пояса, 16% – виды и лесного и горно-лугового поясов, 60% – эндемики высокогорно-лугового пояса). Наиболее насыщены эндемичными видами скальные и осыпные местообитания высокогорий. Особой оригинальностью отличаются флоры известняковых массивов, в первую очередь Фишт-Оштенского массива и Лагонакского нагорья, где произрастают уникальные узкорегиональные и локальные эндемики, например, колокольчики Отрана (фото 61) и Воронова, шлемник оштенский, молочай оштенский, подмаренник оштенский, лютик Елены (фото 62) и др.

Реликтовых растений на территории заповедника – 185. Значительное их число отмечено в составе субальпийского и лесного высокотравья.

Адвентивных видов на территории заповедника – 68 (4% всех видов флоры). При этом 49% – это виды, происходящие из Америки, 41% – из Юго-Восточной Азии. На основной территории отмечено 39 иноземных видов растений, в Хостинском отделе – 47 видов (11%).

Флора листостебельных мхов объединяет 379 видов из 144 родов и 47 семейств. Видовое богатство флоры листостебельных мхов составляет 67% от всей моховой флоры Кавказа (фото 63, 64, 65, 66, 66-1, 67) Из 56 видов мхов, встречающихся в России только на Кавказе, половина охраняется на территории Кавказского заповедника.

По высотным поясам виды распределены следующим образом: 23% произрастает только в высокогорье, 36% - только лесные мхи, 39% встречаются как в лесном, так и в горно–луговом поясе.

В географическом отношении флору мхов заповедника можно охарактеризовать как бореально-неморальную. Эндемичных видов мхов Кавказа в заповеднике не выявлено. Отмечено 4 вида, имеющих ограниченное восточно-причерноморское распространение, а также 9 эндемичных видов Западной Палеарктики. Наибольшее число видов мхов (178) зафиксировано в целом на скально-каменистых субстратах, высоким видовым разнообразием отличаются также водно-болотные местообитания (112 видов).

Большим богатством и оригинальностью отличаются флоры мхов Лагонакского нагорья (включая Фишт-Оштенский массив) (155 видов) и тисо-самшитовой рощи (98 видов, причем 19 видов встречаются в заповеднике только на этой территории).

Печеночников на территории заповедника выявлено около 120 видов, что составляет примерно 70% видового состава этой группы растений на Кавказе (фото 68, 69). В тисосамшитовой роще представлены 34 вида или 29.5% охраняемых в пределах заповедника печеночников, из которых 5 встречаются в заповеднике только на этой территории. Предварительный список видов Лагонакского нагорья (включая Фишт-Оштенский массив) насчитывает около 60 видов или половину флоры печеночников заповедника. Эндемы Кавказа представлены одним таксоном Lophozia wenzelii var. massularioides.

Грибы-макромицеты (т.е. имеющие различимые невооруженным глазом плодовые тела) – многочисленная и разнообразная группа организмов, являющаяся важнейшим компонентом гетеротрофного блока наземных экосистем. На территории Кавказского заповедника зарегистрировано около 830 видов грибов-макромицетов, что составляет примерно седьмую часть предполагаемого биоразнообразия России. Подавляющее число (примерно 750 видов) относится к отделу базидиальных грибов. Наибольшее число грибов-макромицетов (около 90%) отмечено в лесном поясе (фото 70, 71, 72, 73, 74, 75). Микобиота субальпийских и альпийских лугов представлена 60 видами (11%).

Флора лишайников насчитывает 575 видов, что составляет около 52% от известного видового разнообразия лихенофлоры российского Кавказа и примерно шестую часть выявленного разнообразия лихенофлоры России (фото 76, 77, 78,79, 80. Почти 100 видов, или около 9% состава лихенофлоры российского Кавказа известны только с территории КГПБЗ. Основное разнообразие лихенофлоры связано с лесами. Около половины всего состава лишайников произрастает на субстратах, связанных с древесными растениями. Важное значение имеют также каменистые субстраты, широко представленные в высокогорье. Одним из интересных мест с точки зрения лишайников является Лагонакское нагорье с обнажениями известняков. Здесь выявлены редкие уникальные виды.

Несмотря на длительную историю ботанических исследований на территории Кавказского заповедника, инвентаризация многих систематических групп растений и грибов еще продолжается.

По последним данным на территории Кавказского заповедника охраняется 282 вида растений и грибов, занесенных в Красные книги регионального и федерального уровня. Из них сосудистых растений – 178; мохообразных 35 (11 печеночников, 24 мхов); лишайников 39; грибов 30.

В Красную книгу Российской Федерации (2008) включено 83 вида: 62 вида сосудистых растений; 2 вида мхов; 11 видов лишайников; 8 видов грибов.

Из древесных и кустарниковых растений это тис ягодный (фото 81, 82), самшит колхидский (фото 83, 83-1), хмелеграб обыкновенный (фото 84), клекачка колхидская (фото 85) и др.; из травянистых — колокольчик Отрана, шаровница волосоцветковая (фото 86), подснежник Воронова (фото 87, 88), рябчик кавказский (фото 89), рябчик желтый (фото 89-1), офрис пчелоносная (фото 89-2); ятрышник пурпурный (фото 90), и многие другие. В лесном поясе заповедника встречаются редкие, занесенные в Красную книгу РФ виды мхов – буксбаумия зеленая (фото 91) и левкодон плетеносный. К редким охраняемым на федеральном уровне видам заповедника относятся также 8 видов грибов (трюфель летний, ежовик альпийский (фото 92), сeтконоска сдвоенная, решеточник красный (фото 93) и др.) и 7 видов лишайников (лобария легочная (фото 94), летария лисья (фото 95), уснея цветущая (фото 96) и др.).

17 видов вошли в Красный список МСОП (IUCN 2017-3) (папоротник адиантум Венерин волос, тис ягодный, можжевельник казацкий (фото 97), хмелеграб, самшит колхидский, сабельник болотный (фото 98), вахта трехлистная (фото 99), колокольчик Отрана, осока топяная и др.).

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Сложная геологическая история, сильно расчлененный горный рельеф и высотная зональность климата обусловили высокое разнообразие растительности заповедника. Она сформирована растительными сообществами почти всех высотных поясов, характерных для Западного Кавказа: субнивального (более 3000 м. над ур.м.), альпийского (2200-2900 м. над ур.м.), субальпийского (1800-2400 м. над ур.м.) и лесного (500-2300 м. над ур.м.).

Растительный покров заповедника характеризуется преобладанием лесного и лугового типов, с ярко выраженными чертами мезофильности. Леса покрывают 62% территории.

Лесной пояс южного (причерноморского) склона представлен полосами широколиственных, смешанных и пихтовых лесов с широким участием т.н. «колхидского подлеска». К нему относятся вечнозеленые стелющиеся кустарники: рододендрон понтийский (фото 100, 100-1), падуб колхидский (фото 101, 101-1), лавровишня лекарственная (фото 102). Эта группа дополняется листопадными кустарниками: чубушником кавказским, черникой кавказской (фото 103, рододендроном желтым (фото 104, 104-1) и др. В состав колхидского флористического комплекса входят также многие полукустарники и травянистые растения леса: иглица колхидская (фото 105), трахистемон восточный, толстостенка крупнолистная, зимовник кавказский (фото 106), дербянка колосистая и др. Хорошего развития и наиболее широкого вертикального распространения реликтовые виды достигают в бассейнах рек Шахе и Сочи. Понижение в западной части Главного хребта, называемое ботаниками «колхидскими воротами», способствует созданию благоприятных условий для произрастания этих видов на северном макросклоне (фото 107), где наиболее широко они представлены в бассейне р. Белой. С продвижением на восток колхидские элементы снижают свою встречаемость вплоть до практического исчезновения в восточных районах заповедника.

В Хостинской тисо-самшитовой роще наибольшая площадь занята широколиственными лесами, под пологом которых пышно развит подлесок из вечнозеленых колхидских кустарников и до недавнего времени – ярус самшита (на известняках) (фото 108). Леса с господством (или участием) тиса ягодного (фото 109) – доледникового реликтового вида – занимают в роще около 16%. В лесах обилие лиан (плющи, сассапариль, ломонос виноградолистный, обвойник греческий, виноград лесной, тамус обыкновенный и др.). На стволах деревьев обычны эпифиты, в частности — мох неккера. Травяной покров в связи с затенением почвы часто не развит. Тис в заповеднике кроме Хостинской рощи встречается изредка в темнохвойных лесах отдельными экземплярами и небольшими группами. Самшит еще недавно произрастал также в бассейне Шахе.

Лесной пояс северного макросклона представлен мезофитными широколиственными (буковыми, дубово-грабовыми) и темнохвойными (преимущественно пихтовыми) лесами.

До 700 м произрастают широколиственные леса. Дубняки занимают небольшую площадь (2%) преимущественно по периферии заповедника (фото 110, 110-1, 110-2). Они приурочены к осветленным южным склонам. Эти леса состоят в основном из 3 видов дуба: черешчатого, скального (110-3) и Гартвиса. Очень обычна примесь граба, груши кавказской, яблони восточной, рябины глоговины, алычи, кленов полевого и остролистного, липы бегониелистной (кавказской), ясеня обыкновенного. Из кустарников наиболее распространены рододендрон желтый, лещина обыкновенная, шиповники, бузина черная, боярышники и др.

С 500 м распространены леса с господством бука восточного (фото 111, 111-1). Сквозь широкие кроны едва просматривается небо, поэтому буковые леса нередко лишены живого напочвенного покрова. Здесь можно видеть группы вечнозеленого рододендрона понтийского. В еще безлистном лесу цветут весенние эфемероиды: зубянки клубненосная и пятилистная, хохлатка кавказская, лапчатка мелкоцветковая. Травяной покров букняков не богат по составу и представлен преимущественно теневыносливыми видами (подмаренник душистый, ежевика кавказская, двулепестник альпийский, папоротник щитовник мужской и др.). В буковых лесах встречаются массивы со значительной примесью широколиственных пород.

В пределах 600 – 1900 м среди лесов преобладают пихтарники (фото 112, 112-1) и буко-пихтарники (фото 112-2, 112-3, 112-4, 112-5), составляющие 44% всей лесной площади заповедника. Отдельные пихты-гиганты (фото 113) достигают более 60 м высоты[1] при диаметре около 2 м (фото 113-1)[2]. Под пологом леса можно встретить типичные северные растения: кислицу обыкновенную (фото 114), гудиеру ползучую (фото 115), грушанку зеленоватую, герань Роберта (фото 116), папоротник кочедыжник женский рядом с потомками древнеколхидских форм (лютиком крупноцветковым, толстостенкой крупнолистной, вороньим глазом неполным, падубом колхидским и др.). Вечнозеленый плющ одевает стволы некоторых деревьев сплошным покровом. Местами цепкие заросли ежевики затянули поверхность почвы, скрывая лежащие на земле стволы лесных великанов, отживших свой век.

В бассейнах Малой и Большой Лабы среди пихтарников встречаются елово-пихтовые и чистые еловые леса (фото 117, ). В заповеднике проходит западная граница ареала ели восточной. При достаточном увлажнении развиваются мощные ели (фото 117-1) до 50 м высотой и 100—110 см диаметром (фото 117-2). В составе живого напочвенного покрова обращает на себя внимание обилие мхов (фото 117-3).

По галечниковым отмелям в руслах рек и террасам узкой полосой тянутся ольшаники (фото 118) с ольхой клейкой (фото 118-1). На галечных наносах в руслах растут мать-и-мачеха (фото 119), кипреи (фото 120), мирикария прицветниковая, вейник ложнотростниковый, кисличник высокий, всходы ольхи и ивы.

С высоты 1500—1700 м буково-пихтовые леса постепенно изменяются: пихты становятся менее мощными, бук — корявым (фото 121), с низкой кроной, все больше появляется полян и прогалин, занятых зарослями лесного крупнотравья, все чаще встречаются отдельные деревья рябины и клена Траутфеттера. Пышный травяной покров высотой 1 —1,5 м с преобладанием сочного широколистного разнотравья и нежно-зеленых папоротников окружает деревья. Здесь можно видеть золотистые крестовники (фото 122), белокопытник с листьями до 50 см в диаметре, ароматную вечерницу — ночную фиалку, фиолетовый колокольчик широколистный (фото 123) и др. По ложбинам, лесным полянам и опушкам у верхней границы леса на высотах от 1600 до 2000 м в условиях повышенного увлажнения и мощных почв встречаются заросли гигантских трав, получивших название «субальпийское высокотравье» (фото 124). В его составе преобладают зонтичные и сложноцветные, реже злаки (виды борщевиков, колокольчик молочноцветковый, крестовники, телекия красивая, рожь Куприянова и др.). Стебли у борщевиков (фото 125) бывают 3,5—5 м высоты, диаметры ствола 8—10 см, соцветия-зонтик 50—60 см, а листья длиной 120—150 см.

На высоте 1800—1900 м пихтарники уступают место своеобразным растительным сообществам полосы верхнего предела леса (фото 126). Здесь произрастают береза Литвинова, рябина обыкновенная, бук, клен Траутфеттера, ива козья, т. е. виды деревьев, способные противостоять климатическим условиям высокогорья и конкуренции травянистой растительности. Под давлением мощного снегового покрова низкорослые береза и бук нередко приобретают искривленную форму, образуя т.н. «криволесье» (фото 127). По южным склонам верхнюю границу леса нередко образуют сосняки (фото 127-1, 127-2, 128) из сосны сосновского (фото 128-1).

Высоты 2000—2300 м — верхняя граница распространения леса. Суровый климат наряду с ветрами и огромными массами долго лежащего снега останавливают на этом пределе древесные растения. Выше простираются безлесные пространства высокогорий, занятые лугами, зарослями кустарников и кустарничков, каменистыми осыпями и скальными обнажениями (фото 129). В высокогорье обширные площади занимают заросли рододендрона кавказского (фото 130). Они выходят из-под полога криволесий за их пределы и образуют огромные массивы на субальпийских и альпийских высотах. Этот реликтовый кустарник чувствителен к резким колебаниям температуры и иссушающему воздействию зимних ветров, поэтому его местообитания чаще приурочены к участкам с мощным снеговым покровом. По щебнистым и скалистым склонам встречается можжевельник простертый (фото 131).

Широкие, более или менее ровные склоны в пределах 1800—2400 м заняты настоящими субальпийскими лугами (фото 132). По всей высокогорной части заповедника распространены мезофильные луга с преобладанием вейника тростниковидного (фото 133), мятлика длиннолистного, овсяницы пестрой, костра пестрого и др. Многочисленна группа разнотравья. В течение вегетационного периода одни цветущие растения сменяются другими, отчего склоны приобретают различные цветовые оттенки (фото 133-1).

В альпийском поясе малоснежные склоны и гребни хребтов заняты низкотравными лугами (фото 134) и лишайниковыми пустошами (фото 135) с преобладанием или участием осок Юэта и печальной, овсяницы приземистой, кобрезий.

По северным склонам широко распространены луга герани голостебельной (фото 136). Летом, в период ее цветения, они заметны издалека, выделяясь ярко-голубыми пятнами среди темно-зеленых массивов рододендрона. Осенью при покраснении листьев герани луга приобретают красноватый оттенок. Кроме герани на этих лугах растут астра кавказская, вероника горечавковидная, копеечник кавказский (фото 137), незабудка альпийская, тимофеевка альпийская и др. В местах, где долго лежит снег, герань образует почти чистые сообщества.

Западины и понижения с длительным залеганием снега заняты альпийскими коврами. Они отличаются крайне низким (1,5—2 см) травостоем, сплошной дерниной приземистых альпийских многолетников, значительным участием луковичных и клубневых растений. В их составе преобладают одуванчик Стевена, кольподиум понтийский, тмин кавказский, сиббальдия полуголая, встречается лютик Елены (фото 138), горечавки (фото 139), колокольчики трехзубчатые (фото 140) и др.

Большую роль в растительном покрове альпийского пояса играют мхи и лишайники. Сплошной мохово-лишайниковый покров с обильным участием ивы казбекской, не превышающей 10—15 см высоты, нередко напоминает высокогорную тундру. Это впечатление усиливается присутствием здесь таких северных растений, как лишайники из рода цетрария и кладония (так называемый олений мох).

Скальные, осыпные и щебнистые участки в высокогорье заняты разреженными группировками специфичных растений, приспособившихся к существованию к крайне неблагоприятных местообитаниях (фото 141-145).

В области древнеледниковых форм рельефа распространены озера и болота. Болотные комплексы расположены преимущественно в верхнелесном и субальпийском поясах от 1800 до 2500 м над ур. м. и представлены осоково–моховыми болотами озерного происхождения, ключевыми и ручьевыми болотами (фото 146, 147, 147-1). Довольно обычны сфагновые болота, очень редкие в восточной части Большого Кавказа и на Малом Кавказе. На наиболее крупных и древних из них – Луганском болоте (фото 148), Дзитакском (фото 149) и Азмычском – мощность торфяной залежи может достигать более 3 м; имеют место элементы грядово-мочажинного комплекса. Эти болота представляют собой пример редких для Кавказа реликтовых (угасающих) озерно-болотных образований, существующих в течение нескольких тысяч лет. Здесь встречаются характерные для болот растения, такие как реликт плейстоценового оледенения сабельник болотный (фото 150), жирянка обыкновенная (фото 151), пушица (фото 152).

Животный мир

Животный мир Кавказского заповедника крайне разнообразен. Великолепные луга высокогорья и девственные леса обеспечивают почти неограниченные возможности для существования и размножения самых разнообразных животных.

1. Фауна беспозвоночных.

Беспозвоночные животные заповедника изучены крайне слабо, и инвентаризация большинства групп далека от завершения.

Сведения о плоских червях ограничиваются материалами по планариям бассейна р. Белая, представленных здесь тремя семействами: Dugesiidae Ball, 1974 и Dendrocoelidae Hallez, 1894 (пресноводные планарии) и Rhynchodemidae Graff, 1896 (наземные планарии). Из кольчатых червей известно обитание малощетинковых червей: Dendrobaena rubidus Mull., D. subrubicunda L., Nicodrilus roseus Fr., Lumdricus terrestris L., Octolasium lacteum L. и пиявок - Glossiphonia heteroclite Koch. В Красную книгу РФ внесены такие виды, как Aporrectodea handlirschi (Rosa, 1897), Eisenia transcaucasica (Perel, 1967).

Моллюски – одна из наиболее многочисленных групп в фауне Кавказского заповедника, насчитывает 147 наземных и пресноводных видов и подвидов. Пресноводная малакофауна на территории Кавказского заповедника изучена также слабо. По известным находкам можно заключить, что в ее состав входят легочные гастроподы (подкласс Pulmonata) из семейств Physidae, Planorbidae и Lymnaeidae. Они приурочены к слабопроточным, заболоченным водоемам и/или обитают на камнях в прибрежных мелководьях крупных рек, а также в зонах заплеска по берегам небольших, но постоянных речек и ручьев. Несколько видов переднежаберных брюхоногих (подкласс Prosobranchia, семейство Rissoidae) и двуствочатых (надсемейство Pisidioidea) моллюсков, вероятно, обитают в высокогорных озерах и пещерных водоемах.

Наземную малакофауну Кавказского заповедника составляют легочные (135 видов и подвидов) и переднежаберные (3 вида) гастроподы из 75 родов и 29 семейств. Это около половины от общекавказской наземной малакофауны и примерно пятая часть всех наземных моллюсков, известных для России и сопредельных территорий. Большинство наземных гастропод Кавказского заповедника (84 вида и подвида), являются эндемиками и субэндемиками Кавказа. Из них 11 видов, кроме Кавказа, распространены в прилегающих районах Турции и Ирана (субэндемики), а 54 – эндемичны для Западного Кавказа. Среди последних 8 видов: Euxinolauria mica Schileyko, 1998, Merdigera invisa Kijashko, 2006, Acrotoma tunievi Suvorov, 2002, Micropontica annae Kijashko, 2004, Boreolestes likharevi Schileyko et Kijashko, 1999, B. silvestris Kijashko in Schileyko et Kijashko, 1999, Oxychilus suaneticus likharevi (Riedel, 1966), Circassina christophory (Rosen, 1911) – известны только с территории Кавказского заповедника. Остальная часть наземной малакофауны представлена широко распространенными в палеарктике (22), средиземноморскими (11) и общими с лесными и горными массивами Европы (21) видами и подвидами.

Местообитаниями наземных моллюсков являются увлажненный листовой опад, поверхность почвы, дерн, талломы лишайников, отмершие стволы и ветви деревьев, щели скал и осыпей. В качестве трофических объектов выступают гифы и плодовые тела грибов, талломы лишайников, гумус (для молоди), листья живых растений, энхитреиды, другие моллюски и, возможно, наземные планарии (для хищных видов). Наибольшее видовое разнообразие наземных моллюсков наблюдается на высокогорных известняковых массивах (Лагонакское нагорье, массивы Трю, Ятыргварта, гора Джемарук и пр.), а также на выходах известняка в лесном поясе (хостинская тисо-самшитовая роща и пр.).

Паукообразные представлены эндемичным скорпионом Euscorpius mingrelicus (Kessler, 1874) (фото 152-1), распространенным на южном макросклоне заповедника до 800 м н.у.м. (Fet, 1993). Более десятка видов отмечено среди различных групп клещей. В фауне пауков отмечены такие виды, как Atypus muralis Bertk., Eresus niger Petagna., Titanoeca schineri L., T. veteranica Herm., Sitticus zimmermanni Sim., Evarcha flammata CL, Phlegra fasciata Hahn., Gnaphosa lucifuga Walck., Berlandina cinerea Menge, Xysticus kochi Thor., Zelotes subterraneus C.L.Koch., Theridium impressum L.Koch., Agelena labyrinthica CL, Alopecosa cronebergi Thor., Oedothorax apicatus Blackw, Linyphia pusilla Sund.

Ракообразные представлены бокоплавами – обитателями карстовых ручьев и пещер в Хостинском отделе заповедника. Особого внимания заслуживает пресноводный краб (Potamon tauricus Czerniawsky, 1884), (фото 152-2) занесенный в Красную книгу Краснодарского края и Республики Адыгея, обитающий в бассейнах рек Хоста, Шахе и Чвежипсе.

Насекомые Кавказского заповедника представлены более чем 20 отрядами. Наиболее крупный по числу видов среди отрядов насекомых — жесткокрылые. Около 5 тыс. видов представителей этого отряда более чем из 70 семейств обитают во всех биотопах всех высотных поясов.

Доминирующими по числу видов семействами являются жужелицы (Carabidae), стафилины (Staphilinidae), пластинчатоусые (Scarabaeidae), дровосеки (Cerambicidae), листоеды Chrisomelidae), долгоносики (Curculionidae) и некоторые другие. На территории Хостинского отдела Кавказского заповедника обитает крупнейший в Европе жук-усач – дровосек зубчатогрудый (Rhaesus serricollis). Личинки этого дровосека развиваются в крупных отмирающих буках, прогрызая ходы в древесине до четырех сантиметров в диаметре. Встречается жук-олень (фото 153).

Один из редких видов дровосеков, усач большой дубовый (Cerambyx cerdo) (фото 154), с которым в первой половине прошлого века велась борьба как с лесным вредителем, занесен в Красный Список МСОП. Около 15% жуков, обитающих на территории заповедника, являются эндемиками Кавказа. Также среди этого отряда много третичных реликтов.

Богат и разнообразен видовой состав чешуекрылых (Lepidoptera). На территории заповедника охраняется 31 вид бабочек, занесенных в Красные книги регионов и России, три из них – обыкновенный аполлон (Parnassius apolo) (фото 155), кавказская зеринтия (Allancastria caucasica) и голубянка алькон (Maculinea alcon) – находятся под охраной Красного Списка МСОП. Среди фоновых представителей фауны чешуекрылых заповедника можно отметить такие виды как траурница (Nimphalis antiopa) (фото 152-4), адмирал (Vanessa atlanta) (фото 152-5), боярышница (Pontia daplidice) (фото 152-6) и некоторые другие. Аполлон Нордмана (Parnassius nordmanni) (фото 156) является эндемиком Кавказа. Этот вид является характерным представителем фауны альпийских лугов, развиваясь исключительно на представителях рода Corydalis. В лесном поясе встречается другой редкий эндемичный вид – зеринтия кавказская. Гусеницы этой бабочки развиваются на кирказонах (Aristolochia). Многочисленны представители совок (Noctuidae), голубянок (Licaenidae), нимфалид (Nimphalidae), бражников (Sphingidae) и др.

Многочисленны представители отряда прямокрылые (Orthoptera), среди которых можно отметить высокогорных эндемичных бескрылых кобылок: Уварова (Podisma uvarovi) и Сатунина (P. satunini).

Перепончатокрылые (Himenoptera) Кавказского заповедника изучены крайне недостаточно и представлены около 50 семействами среди которых можно отметить муравьев (Formicidae), пчелиных (Apoidea), складчатокрылых ос (Vespoidea), ихневмонид (Ichneumonidae) и др. На территории заповедника обитает одни из самых крупных представителей перепончатокрылых России – сколия-гигант (Scolia maculata) (фото 152-3) и рогохвост кавказский (Sirex aurgonatorum).

Остальные отряды насекомых заповедника (Diptera, Heteroptera, Mecoptera, Neuroptera, Ephemerodae и др.) изучены слабо как в систематическом отношении, так и в отношении биологии отдельных видов.

2. Ихтиофауна.

В водоемах заповедника зарегистрированы 1 вид бесчелюстных: минога украинская (Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)) и 12 видов рыб. Наибольшее распространение имеет ручьевая форель (Salmo trutta labrax m. fario L., 1758) (фото 157, 157-1). В долине р. Шахе сохранилась нерестовая популяция повсеместно редкой черноморской кумжи (Salmo trutta labrax Pallas, 1814) (фото 157-2), здесь же, ниже кордона Бабук-Аул, отмечено обитание южной быстрянки (Alburnoides bipunctatus facsiatus (Nordmann, 1840)), колхидского гольяна (Phoxinus phoxinus colchicus Berg, 1910) (фото 157-3) и бычка Родиона (Neogobius rhodioni Vasiljeva & Vasiljev, 1994). Перечисленные виды встречаются и в р. Хоста, где также обитают колхидский подуст (Chondrostoma colchicum Derjugin, 1899) (фото 157-4), кавказский голавль (Leuciscus cephalus orientalis Nordmann, 1840), колхидский усач (Barbus tauricus escherichii Steindachner, 1897) (фото 157-5), малый рыбец (Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840)) и батумская шемая (Chalcalburnus chalcoides derjugini (Berg, 1923)). В ручье Беланка (бассейн р. Киша) отмечено обитание кубанского гольяна (Phoxinus phoxinus cubanicus). В искусственных водоемах кордона Бабук-Аул, Черноречье, Закан были интродуцированы серебряный карась Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)), северокавказский длинноусый пескарь (Romanogobio ciscaucasicus (Berg, 1932)). В Красном списке МСОП значится 1 вид рыб, Красных книгах Российской Федерации - 3, Республики Адыгея - 2, Краснодарского края - 4 вида.

3. Герпетофауна.

Герпетофауна заповедника представлена 9 видами амфибий и 22 – рептилий. Большинство видов отмечено в Хостинском отделе Кавказского заповедника, либо по периферии южного макросклона Главного Кавказского хребта в пределах заповедника.

Из земноводных для всей территории Кавказского заповедника характерна малоазиатская лягушка (Rana macrocnemis Boulenger, 1885) (фото 158). На подавляющей части территории (за исключением высокогорий) также обычны колхидская жаба (Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814))(фото 159) и кавказская крестовка (Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896) (фото 160). Наиболее редкими видами заповедника являются зеленая жаба (Bufo viridis Laurenti, 1768) и тритон Карелина (Triturus karelinii (Strauch, 1870)) (фото 161). Встречаются тритон малоазиатский (фото 162) и тритон обыкновенный.

Из пресмыкающихся самыми многочисленными и широко распространенными являются ящерицы — Браунера (Darevskia brauneri (Mehely, 1909) и артвинская (Darevskia derjugini (Nikolsky, 1898)) (фото 163). Также обычны, но не столь обильны веретеница ломкая (Anguis fragilis Linnaeus, 1758), обыкновенная медянка (Coronella austriaca Laurenti, 1768) (фото 163-1), в высокогорье – гадюка Динника (Pelias dinniki (Nikolsky, 1913)) (фото 164).

В Красном списке МСОП значится 11 видов амфибий и рептилий: Ommatotriton ophryticus (Berthold, 1846), Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814), Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896, Testudo graeca nikolskii Ckhikvadze & Tuniyev, 1896 (фото 165), Darevskia alpina (Darevsky, 1967) (фото 166), Darevskia derjugini (Nikolsky, 1898), Natrix megalocephala Orlov & Tuniyev, 1986, Pelias dinniki (Nikolsky, 1913), Pelias kaznakovi (Nikolsky, 1909), Pelias lotievi (Nilson, Tuniyev, Hoggren, Orlov & Andren, 1995) (фото 167), Pelias magnifica (Tuniyev, Ostrovskikh, 2001) (фото 168). В Красных книгах различного ранга значится: Российской Федерации - 9, Краснодарского края - 21, Республики Адыгея - 11, Карачаево-Черкесской Республики – 4 вида.

4. Орнитофауна.

Орнитофауна заповедника насчитывает 213 видов птиц, что составляет более половины всей авифауны Краснодарского края. Одной из своеобразных черт орнитофауны заповедника является достаточно высокий уровень её эндемизма. Причём практически все эндемичные формы птиц образуют в заповеднике вполне жизнеспособные группировки, численность которых находится на оптимальном уровне. В Кавказском заповеднике широко представлен комплекс птиц биома евразийского высокогорья (кавказский тетерев (фото 169, 170), кавказский улар (фото 171), альпийская галка (фото 172), альпийская завирушка (фото 173), стенолаз (фото 174), большая чечевица (фото 175)). Это отражает целостность и сохранность высокогорных местообитаний птиц. Поэтому Кавказский заповедник имеет статус ключевой орнитологической территории (КОТР) международного значения[3].

5. Фауна млекопитающих.

Фауна млекопитающих заповедника насчитывает свыше 70 видов. Насекомоядные представлены тремя семействами: ежовые, кротовые и землеройковые. Белогрудый еж (Erinaceus concolor Martin, 1938) (фото 175-1) — синантропный вид, обитает в окрестностях поселков и некоторых кордонов заповедника.

На территории Кавказского заповедника известны находки 23 видов рукокрылых, из которых 5 занесены в Красную книгу РФ, и 14 – в Красную книгу Краснодарского края. Наибольшее число находок приходится на малого (Rhinolophus hipposideros) (фото 176) и большого (R. ferrumequinum) (фото 177) подковоносов, усатую ночницу Myotis mystacinus (фото 178), ночницу Брандта M. Brandtii (фото 179), нетопыря-карлика Pipistrellus pipistrellus, позднего кожана Eptesicus serotinus, малую вечерницу Nyctalus leisleri (фото 180), европейскую широкоушку Barbastella barbastellus (фото 181), бурого ушана Plecotus auritus.

Заяц-русак (Lepus europaeus Pallas, 1778) — единственный представитель зайцеобразных — обитает в горно-лесном и горно-луговом поясах. Немногочисленный вид, наиболее часто встречается среди фруктарников, перемежающихся с лесными полянами.

В заповеднике зарегистрированы 22 вида грызунов. Обитатели древесных крон — обыкновенная белка (Sciurus vulgaris altaica Serebrennikov, 1928), полчок кавказский (Glis glis orientalis Nehring. 1902) и лесная соня (Dryomys nitedula tanaiticus Ognev et Turov, 1935), многочисленны в лесном поясе. Многочисленны мышевидные грызуны они как часть пищевой сети, очень важная группа животных, поскольку грызуны потребляют огромное количество семян различных растений и сами являются пищей для целого ряда видов-мюзифагов. Грызуны заповедника включают представителей семейств мышовковые, хомячьи и мышиные. Семейство мышовковые представлено тремя видами мышовок — лесной (Sicista betulina Pallas, 1779), Штранда (Sicista strandi Formosov, 1931) и кавказской (Sicista caucasica Vinogradov, 1925) (фото 181-1). Низкогорные и среднегорные леса заповедника населяют кустарниковая (Microtus majori Thomas, 1906) и малоазийская полевки (Chionomys roberti Thomas 1906). В высокогорьях на субальпийских и альпийских лугах фоновым видом является дагестанская полевка (Microtus daghestanicus Schidlovsky, 1919), среди каменистых россыпей в субальпийском поясе обитает гудаурская (Chionomys gudnejunkovi Formosov, 1931) и снеговая (Chionomys nivalis (Martins, 1842)) полевки. Мозаичный ареал среди полян субальпийского высокотравья занимает подземный грызун – прометеева полевка (Prometheomys schaposchnikovi Satunin, 1901).

Из мышиных доминирующими видами, заселившими различные высотные пояса являются виды рода Sylvaemus — малая мышь (Sylvaemus uralensis Pallas, 1811), кавказская мышь (Sylvaemus ponticus Sviridenko, 1936), а также ряд недавно выделенных на основании электрофоретических исследований видов-двойников (Россолимо, Павлинов, 1997). На полянах в среднегорных лесах обитает мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771). К синантропным видам грызунов, обитающим в окрестностях кордонов заповедника относятся домовая мышь (Mus musculus L., 1758) и серая крыса (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769). Еще один синантроп, черная крыса (Rattus rattus alexandrinus Desmarest, 1819), встречается лишь в Хостинском кластере заповедника.

Наиболее многочисленная группа хищников Кавказского заповедника — куньи. Семейство объединяет 8 видов очень разнообразных животных. Куница каменная (Martes (Martes) foina (Erxleben, 1777) (фото 182) и куница лесная (Martes (Martes) martes L., 1758), наиболее известные, многочисленные представители семейства, обитающие во всех типах леса. Лесная куница предпочитает темнохвойные захламленные леса средней и верхней части пояса. Каменная куница в меньшей степени приспособлена к передвижению по высокому снегу, поэтому места ее обитания более связаны с низкогорными широколиственными лесами. Обычная ласка (Mustela nivalis L., 1766) (видео 182-1) и редкий горностай кавказский (Mustela erminea teberdina Kornejev, 1941) — самые мелкие представители семейства куньих. Околоводный образ жизни ведут выдра речная (Lutra lutra meridionalis Ognev, 1931) и норка европейская (Mustela lutreola turovi Kuznetsov, 1939). Барсук кавказский (Meles meles caucasicus Ognev, 1926) (фото 183) обитает в поясе широколиственных лесов, большую часть своей жизни проводит под землей. Акклиматизирован на Кавказе (в 1950 г.) и проник в экосистемы заповедника американский вид — енот-полоскун (Procyon lotor L., 1758) (фото 184).

Семейство псовых представлено в заповеднике четырьмя видами: енотовидной собакой (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834) (фото 185), шакалом (Canis aureus L., 1758) (фото 186), лисицей (Vulpes vulpes caucasica Dinnik, 1914) (фото 187) и волком (Canis lupus cubanensis Ognev, 1922) (фото 188, видео 188-1).

Из семейства кошачьих в Кавказском заповеднике обитают кавказский лесной кот (Felis silvestris caucasica Satunin, 1914) (фото 189) и рысь кавказская (Lynx lynx dinniki Satunin, 1915) (фото 190, 190-1). Еще один представитель семейства кошачьих — переднеазиатский леопард (Pantera pardus ciscaucasicus Satunin, 1914) (фото 191, 191-1), исчез с территории Западного Кавказа около 80 лет назад[4], но благодаря программе по реакклиматизации леопарда на Северо-Западном Кавказе[5], был искусственно завезен и выпущен (фото 192, 193, 194, видео 195) в Кавказском заповеднике в 2016 – 2018 годах числом четыре особи.

В Кавказском заповеднике обитает часть единой кавказской полиморфной популяции бурого медведя (Ursus (Ursus) arctos L., 1758) (фото 196) , включающая разные экологические типы, отличающиеся большой и сложной изменчивостью общих размеров, окраски, краниальных характеристик (Честин, 1991; Кудактин, 1997).

Отряд парнокопытных в Кавказском заповеднике представлен тремя семействами: свиные (кабан)[6] (фото 197, 198), оленьи (европейская косуля[7] (фото 199) и кавказский благородный олень[8] (фото 200, 201, 202)) и полорогие (кавказская серна (фото 203), западнокавказский тур (фото 204, 205) и горный зубр (фото 206, 208)). Кабан (Sus scrofa attila Thomas, 1912) широко распространен по всему горно-лесному поясу, в летние месяцы встречается в субальпийском поясе. Европейская косуля (Capreolus capreolus caucasicus Dinnik, 1910) — немногочисленный, мозаично распространенный по территории заповедника вид. Предпочитает участки леса, перемежающиеся полянами, вырубками, фруктарниками. Кавказский благородный олень (Cervus elaphus maral Oqilbi, 1840) — обычный в заповеднике вид. Летом встречается во всех поясах гор, зимой концентрируется в нескольких зимовочных районах. Кавказская серна (Rupicapra rupicapra caucasica Lydekker, 1910) — горно-лесное животное. Типичные местообитания серн представляют собой скалистые, более или менее высокие горы, окруженные лесами. Наличие скальных обнажений с карнизами и нишами, используемых сернами как убежища от хищников или неблагоприятных погодных условий, следует считать основным специфичным биотопическим требованием вида. Эндемик Кавказа, западно-кавказский тур (Capra caucasica Guldenstedt, Pallas, 1783) — обитатель высокогорья. Местообитания туров в Кавказском заповеднике приурочены к высотам примерно от 1900 м над ур. м. и до наиболее высоких вершин. Горный зубр (Bison bonasus montanus Raut. et al., 2000) — генетическая линия зубра, восстановленная (с участием гибридов зубра и бизона) на Северо-Западном Кавказе во второй половине ХХ в. Работы по восстановлению зубра на Кавказе[9] начались в конце 30-х годов, когда в Кавказский заповедник из Аскании-Нова завезли 5 зубробизонов[10]. До 1959 года их потомство скрещивали с чистокровными самцами зубров, которых привозили из Польши и других мест. Эта племенная работа по вытеснению крови бизона протекала успешно, и уже к началу 60-х годов в процессе размножения, смены поколений и целенаправленного поглотительного скрещивания примесь бизона удалось снизить до нескольких процентов. С 1960 года горным зубрам предоставлена полная свобода, и за истекший период они освоили 140 тыс. га лесных угодий в Кавказском заповеднике и за его пределами.

В 90-х годах, вследствие социально-экономического кризиса в стране и вызванного им массового браконьерства, численность копытных на Западном Кавказе[11] значительно сократилась, иногда – до критического уровня. Графики динамики численности оленя, тура, серны и зубра показывают, как шли процессы восстановления численности популяций этих видов копытных в Кавказском заповеднике[12].

Почвы

В строении почвенного покрова на территории Кавказского заповедника отчетливо прослеживается вертикальная зональность, в целом соответствующая высотной поясности.

Почвы лесного пояса представлены бурыми лесными почвами, которые занимают более половины территории заповедника (161724,58 га). Распространены они и на сотнях тысяч гектаров прилегающих районов. Выделены следующие их подтипы: 1) кислые; 2) слабоненасыщенные; 3) типичные; 4) остаточно-карбонатные выщелоченные; 5) глееватые.

В горной лесной части Кавказского заповедника наиболее широко распространены горно-лесные бурые типичные или слабоненасыщенные почвы. Они характеризуются малой мощностью перегнойно-аккумулятивного горизонта, от серо-коричневых до черно-бурых тонов, преимущественно с мелкозернисто-порошистой структурой, рыхлым слоем, хорошо выраженным переходом в иллювиальный горизонт. Последний - бурой окраски, мелкозернисто-комковатой структуры, слабоуплотненного сложения. Рассматриваемым почвам свойственна щебнистость, увеличивающаяся сверху вниз по почвенному профилю. Наиболее распространенной почвообразующей породой является шиферный сланец с фрагментами песчаника. По мере подъема вверх по склону мощность почв становится меньше, что наряду с условиями увлажнения и температурным режимом является ограничивающим фактором лесорастительных условий.

В отрицательных формах рельефа, на нижних частях склонов, речных террасах за счет подтока вод с вышерасположенных склонов, грунтовых вод и атмосферных осадков создаются полугидроморфные условия, т.е. периодически избыточного переувлажнения. Здесь формируются горно-лесные бурые глееватые почвы. В отличие от слабоненасыщенных почв, они характеризуются более тяжелым гранулометрическим составом, сизоватыми и бурыми пятнами в иллювиальном горизонте, указывающими на почвообразование в анаэробных условиях (процесс глееобразования). Рассматриваемые почвы характеризуются среднесуглинистым и тяжелосуглинистым, в местах с избыточным увлажнением глинистым гранулометрическим составом. В них преобладают песчаная и пылеватая фракции. С глубиной количество физической глины и ила возрастает.

В соответствии с общепринятыми градациями (Гришина, Орлов, 1978), характерной чертой рассматриваемых горно-лесных бурых почв является очень высокое количество гумуса с резко убывающим его содержанием при переходе из верхней в нижнюю часть перегнойно-аккумулятивного горизонта. Такая же тенденция наблюдается и в отношении поглощенного кальция. Количество поглощенных оснований в почвах с глубиной убывает. Наибольшая гидролитическая кислотность чаще приурочена к средней части полуметрового слоя почв. Степень насыщенности поглощенными основаниями сокращается сверху вниз по почвенному профилю. В том же направлении возрастает величина активной кислотности. Обменная кислотность почв в основном обусловлена обменным алюминием. Ее величина сверху вниз по профилю согласуется с активной кислотностью. Более высокое значение гидролитической, активной кислотности, содержания органического вещества свойственны почвам букняков, чем пихтарников. Следовательно, каждая из основных реликтовых древесных пород (бук и пихта) оказывает определенное воздействие на ряд свойств почв и в конечном счете направление почвообразования.

Наибольшей гидролитической кислотностью и наименьшей величиной поглощенных оснований, степени насыщенности ими поглощающего комплекса характеризуются полугидроморфные почвы. Здесь помимо влияния конкретной древесной породы, накладывается и влияние условий увлажнения.

Почвы верхней границы леса, которая в Кавказском заповеднике проходит в пределах 1800-2200 м над уровнем моря и представлена преимущественно березовым и буковым криволесьем, кленовым редколесьем, рододендроном с обильным травяным покровом представлены переходными типами между горно-луговыми субальпийскими и горно-лесными бурыми, их площадь в Кавказском заповеднике составляет 4964,87 га. На их генезис и свойства существенное влияния оказывает как травянистая, так и древесно-кустарниковая растительность. Поэтому такие почвы большинство исследователей относит к лугово-лесным.

В разреженных буковых криволесьях лесная подстилка небольшой мощности (1-2 см), довольно быстро разлагается и сплошного покрова не образует. Почвы большей частью маломощны: глубина А1+В составляет в среднем 32 см, у среднемощных вариантов – 47 см. Гумусовый горизонт А1 хорошо выражен, темноокрашенный (темно-серый с коричневым оттенком), мелкозернистый, имеет ясный переход в иллювиальный горизонт бурого цвета, комковато-зернистой структуры. Далее профиль слабо дифференцирован.

В большинстве случаев горно-лугово-лесные почвы криволесий суглинистого гранулометрического состава. В них преобладает песчанистая фракция, в тяжелосуглинистых - пылеватая, а в глинистых - пылеватая и иловая.